歯周病を放置すると

どうなる?

正しい治し方と予防法

歯肉が腫れたり、

歯磨きのときに

血が出たりする症状は

ありませんか。

歯肉が腫れたり、歯磨きのときに血が出たりする症状はありませんか。

これらは歯周病の代表的なサインです。

歯周病は放置しても自然に治ることはなく、進行すると歯を失う恐れがあります。

ここでは、歯周病を放置することで起こるリスク、正しい治し方、さらに日常生活でできる予防法について詳しく解説していきます。

歯周病を放置するとどうなる?

1.歯を失う

最大の原因になる

歯周病は、むし歯と並んで日本人が歯を失う二大原因の一つです。

歯周病になると、歯を支える顎の骨が徐々に破壊されるため、放置するとやがて歯が脱落してしまいます。一本だけでなく複数の歯を次々と失うケースも多く、食事や会話に大きな支障をきたします。

2.全身疾患が悪化する

歯周病は口の中だけの病気ではなく、全身の健康に深く関わる病気です。

歯周病の炎症物質は、お口の中から血管に入って、全身に流れ込み、さまざまな疾患を起こしたり悪化させたりします。例えば、糖尿病とは相互に影響しあう関係にあり、歯周病が悪化すると血糖コントロールが難しくなり、糖尿病が進行すると歯周病も悪化するという悪循環に陥ります。

また、心筋梗塞や脳梗塞などの血管系疾患、誤嚥性肺炎、さらには妊娠中の早産や低体重児出産など、命に関わるリスクも報告されています。

歯周病の進行段階と治療法

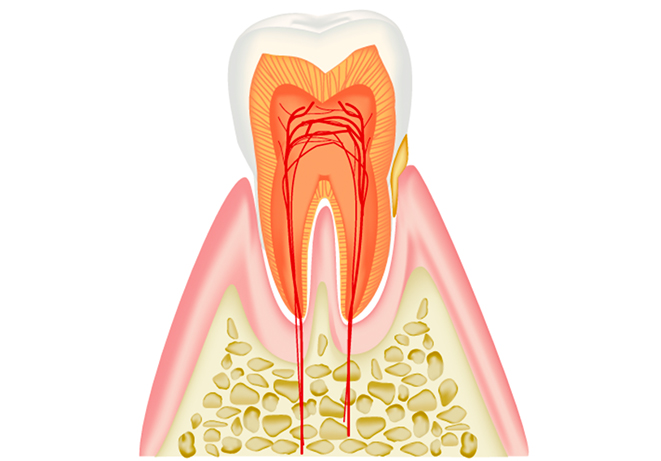

1)歯肉炎

歯肉が赤く腫れ、歯磨きの時に血が出やすくなります。炎症は歯肉のみに限局していて、まだ骨の破壊は始まっていない段階なので改善しやすい時期です。

治療は歯石やプラークの除去が中心で、あわせて歯磨き指導を受け、正しいブラッシング方法を習慣にすることで健康な歯肉を取り戻せます。

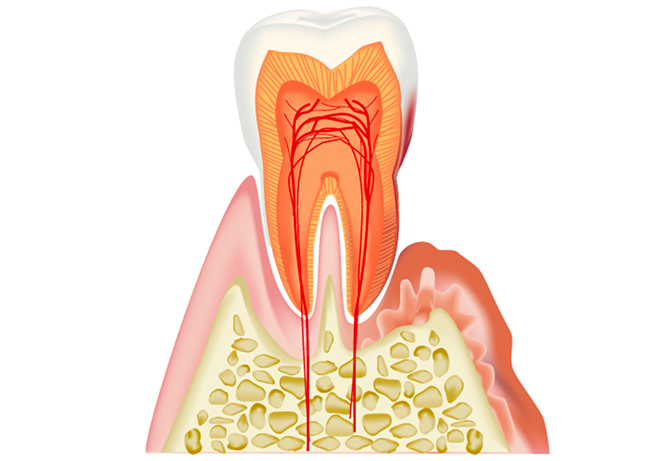

2)軽度歯周病

歯槽骨の吸収が始まる段階です。

歯周ポケットができ始め、歯と歯の間にすき間もできます。まだ自覚症状は乏しいですが、口臭が強くなったり、歯肉の腫れが強くなったりするのもこの時期です。治療では、スケーリング時に歯肉のより深く奥に潜む歯石を取り除くなどの処置が行われます。

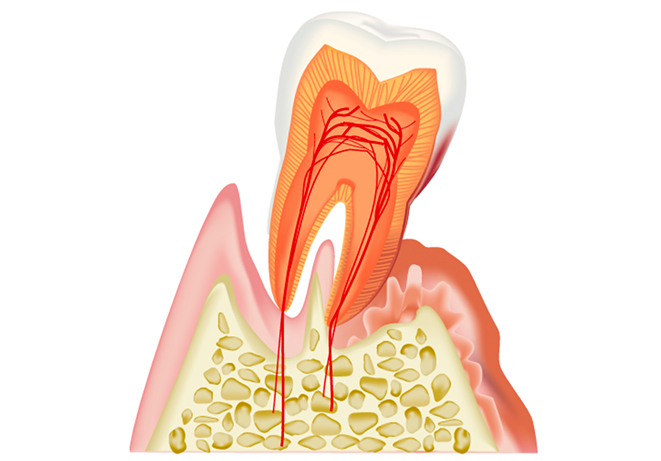

3)中等度歯周炎

歯槽骨が半分以上吸収した状態です。

歯肉の発赤や腫れに加え、排膿や歯の動揺などが起こってくる段階です。

4)重度歯周病

この段階では歯槽骨が大きく破壊され、歯の動揺が強くなります。

日常生活に支障をきたすことも多く、治療は歯周外科による清掃や、人工骨や再生材料を用いた骨再生療法が検討されます。しかし、すでに骨の喪失が大きい場合は歯の保存が難しく、抜歯が選択されるケースもあります。

歯周病治療の流れ

歯科医院での治療は一度で終わるものではなく、段階を踏みながら計画的に進めていきます。症状の程度や生活習慣によってもアプローチは変わりますが、一般的には次の流れで歯周病治療が行われます。

1 初診、検査

最初に口腔内を診察し、歯周ポケットの深さや歯の揺れ具合を測定します。

必要に応じてレントゲン検査を行い、目に見えない歯槽骨の状態も確認します。

加えて、患者様の生活習慣やセルフケアの状況も聞き取り、リスク因子を把握します。これらの情報をもとに、現在の歯周病の進行度を判断し、治療計画を立てていきます。

2 プラークコントロール

の指導

歯科医院での処置だけでは歯周病を完全に治すことはできません。日常の歯磨きやケアが、治療効果を左右します。そのため、歯磨きの持ち方、ブラシを当てる角度、力加減などを細かく指導されます。

また、歯間部は歯ブラシだけでは汚れを落としきれないため、フロスや歯間ブラシの使い方も学びます。

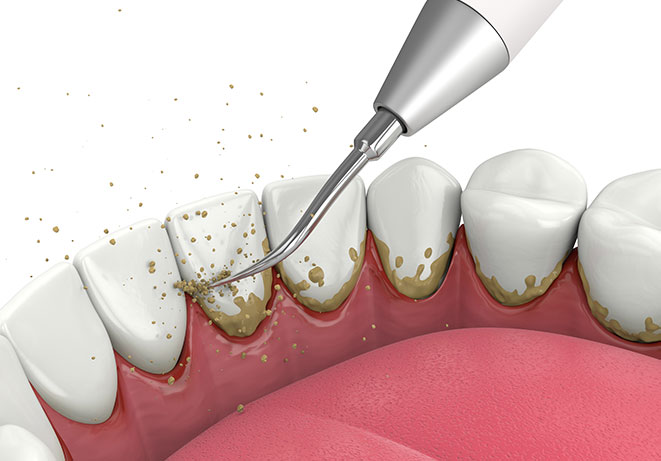

3 スケーリング・

ルートプレーニング

歯石やプラークは、歯ブラシでは取り除けないため、スケーラーという器具で除去します。

歯肉の表面に付着した歯石を取り除く処置をスケーリングと呼び、歯根面についた歯石を除去した後に表面を滑沢に仕上げる処置がルートプレーニングです。処置後は一時的に歯肉がしみることもありますが、回復とともに歯肉の腫れや出血は徐々に改善していきます。

4 再評価

一定期間の治療を行った後、再度検査を行い、歯肉や骨の状態がどの程度改善したかを確認します。

軽度〜中等度の段階であれば、この時点で炎症が収まり、健康な状態に近づいているケースも多いです。しかし、深い歯周ポケットが残っていたり、骨の破壊が進んでいる場合には、歯周外科治療に進むことがあります。

日常生活でできる

歯周病予防のポイント

1)毎日の正しいブラッシング

歯と歯肉の境目は歯周病菌がもっとも繁殖しやすい場所です。

歯ブラシを45度の角度であて、小刻みに動かすと効率的に汚れを落とせます。

2)清掃補助用具を取り入れる

歯周病菌は歯と歯の間にもたまりやすいため、フロスや歯間ブラシを毎日使用することが大切です。また、ワンタフトブラシという頭の小さいブラシで歯の曲面や歯肉との境目を磨くと取り残しを防げます。

3)定期検診

自覚症状がなくても歯周病は進行します。

数カ月に一度の歯科検診を受けることで、歯肉の状態をチェックでき、問題の早期発見につながります。また、定期的にクリーニングを受けると、セルフケアでは落としきれないバイオフィルムや歯石を取り除けます。

4)禁煙

タバコは歯肉の血流を悪化させ、免疫機能を低下させます。さらに、血流の悪化などにより早い段階で症状を感じることが難しく、気づかないうちに病状が進行してしまうのも特徴です。

禁煙は歯周病の改善に直結するだけでなく、全身の健康にもメリットがあるため、できるだけ禁煙を心がけましょう。

5)バランスの取れた食事

歯と歯肉を健康に保つには、栄養素のバランスが大切です。特にコラーゲン生成に欠かせないビタミンC、骨を強化するカルシウム、歯肉や歯槽骨の再生に必要なタンパク質は意識的に摂りましょう。

ファストフードや糖分の多い食生活は歯周病菌の繁殖を助長するため注意が必要です。

6)規則正しい生活リズム

睡眠不足や慢性的なストレスは免疫力を低下させ、炎症を悪化させます。

十分な睡眠をとり、規則正しい生活を送ることが歯周病予防につながります。

7)適度な運動

ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は血流を改善し、歯肉の代謝を促進します。

全身の健康が整うことで口腔環境も良好に保たれるため、毎日の運動習慣を取り入れるのがおすすめです。

よくある質問

Q. 歯周病を放置すると、

歯や体にどのような影響・リスクがありますか?

A.歯周病を放置すると、歯を支えている顎の骨が徐々に破壊され、最終的には歯を失ってしまうリスクがあります。

さらに、歯周病の炎症物質は血管を通じて全身に広がるため、糖尿病の悪化、心筋梗塞や脳梗塞といった血管疾患、誤嚥性肺炎、妊娠中の早産や低体重児出産など、全身疾患との関連性も指摘されています。

Q. 歯周病の治療はどのような方法で行われ、

軽度から重度までの違いや流れはどうなりますか?

A.歯周病の治療は進行度によって異なります。歯肉炎であれば、スケーリングと正しいブラッシング習慣で改善可能です。

それ以降の軽度~中等度歯周炎では、ルートプレーニングや、場合によっては歯周外科手術が必要になることもあります。重度になると歯槽骨が大きく破壊され、人工骨を用いた再生療法や外科的な徹底清掃が検討されますが、保存が難しければ抜歯が避けられません。治療の流れは、初診、検査で進行度を把握し、歯磨き指導とスケーリングを行い、その後に再評価を経て必要なら外科処置へ進むという段階的な治療となります。

Q. 日常生活でできる歯周病予防の方法や

注意点は何ですか?

A.日常生活での予防の基本は、正しいブラッシングと歯間清掃の習慣化です。歯ブラシは歯と歯肉の境目に45度であて、小刻みに動かして汚れを落としましょう。

フロスや歯間ブラシを毎日使うことも欠かせません。加えて、定期的な歯科検診とクリーニングで、セルフケアでは落としきれない歯石やバイオフィルムを除去することが有効です。

禁煙も歯周病予防に大きく関わり、さらに栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠、ストレスをためない生活習慣、適度な運動が歯肉の健康を守る助けになります。

早期発見、早期治療が鍵

歯周病は放置すると歯を失うだけでなく、全身の健康にも影響を与える病気です。

しかし早期に適切な治療を受け、日常生活で予防を心がければ進行を止めることができます。

正しい歯周病の治し方は、歯科医院での治療と、自宅での丁寧なセルフケアの両立です。歯肉の違和感や出血を感じたら放置せず、早めに歯科を受診しましょう。